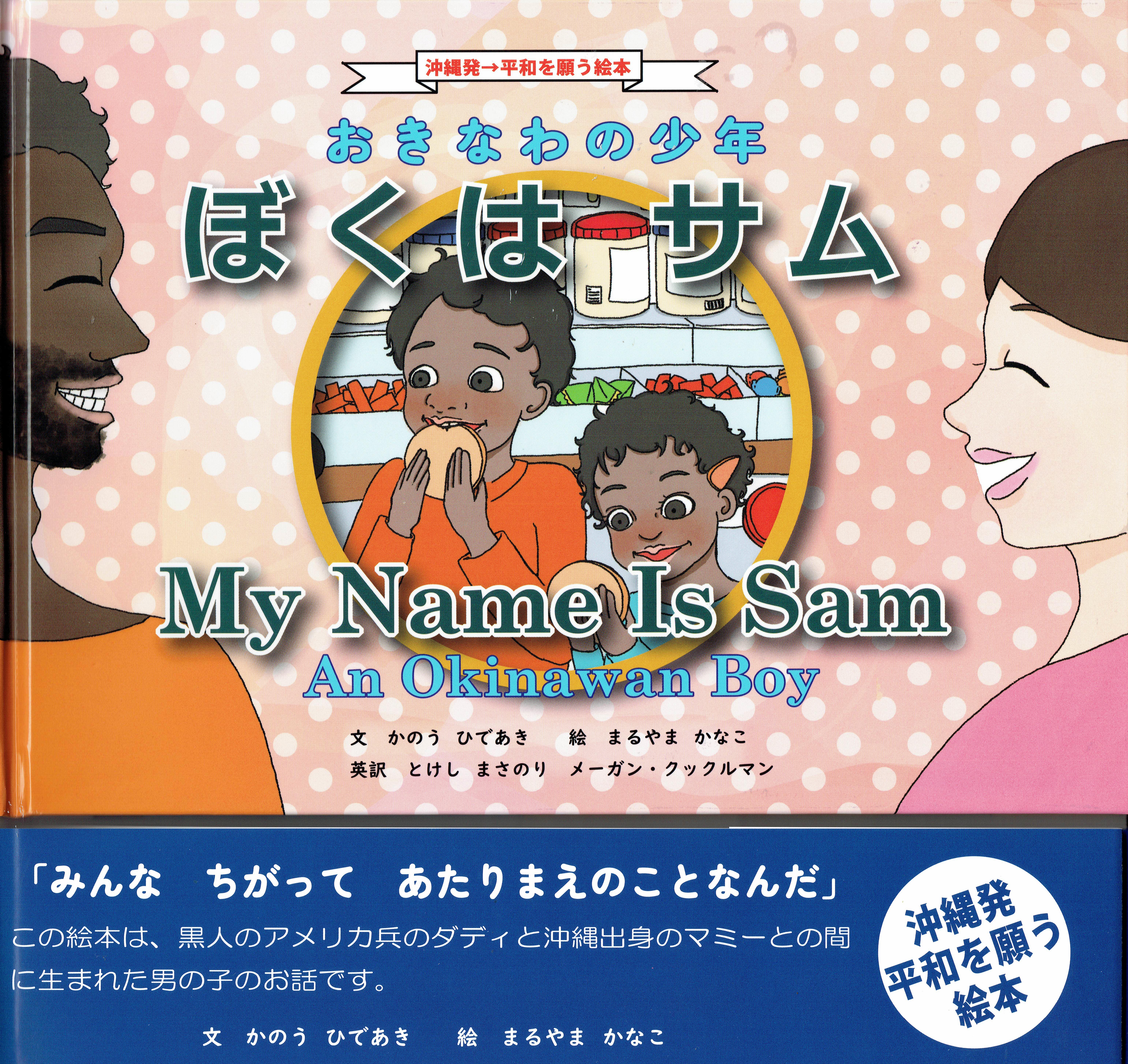

嘉納英明国際学部長による絵本『おきなわの少年 ぼくはサム』が沖縄時事出版から出版されました。同書は日本語と英語で書かれ、国際文化学科の渡慶次正則教授とメーガン・クックルマン上級准教授が英訳を担当されました。

『おきなわの少年 ぼくはサム』

文・かのう ひであき 名桜大学教授(戦後沖縄教育史)

絵・まるやま かなこ 日本大学芸術学部卒、神奈川県在住

英訳 とけし まさのり/メーガン・クックルマン

<絵本のあらすじ>

サムは、黒人のアメリカ兵の父と沖縄出身の母を持つハーフの男の子。幼少期は近所の友人と楽しく過ごしましたが、周囲との違いを感じていました。小学校入学後、アフロの髪と黒い肌が理由でいじめに遭い、自身のアイデンティティに悩みました。当時の沖縄では米軍関連の事件や事故が多発し、県民の怒りが高まっていたことも背景にあります。いじめから逃れるため、サムはタワシで肌をこすったり髪を切ったりしますが、状況は改善しません。しかし、アメリカンスクールへの進学を機にいじめは終わり、今は自身のルーツを誇りに思っています。

<作者から>

『おきなわの少年 ぼくはサム』は、筆者の小学校時代に実在した「ハーフ」と呼ばれていた同級生のR君を頭におきながら描いた物語です。R君から、直接、話を聞いてこの物語を書いたわけではありませんが、当時の記憶をたどりながら、そして、直接的、又は間接的に見聞きした内容で構成しました。この絵本の発刊の動機は、戦後の沖縄の生活の中で、つらい日々を送った「ハーフ」の存在について、絵本を通して次世代に伝えたかったからでした。沖縄がアメリカの占領下にあった頃は、アメリカ兵による事件事故が多発し、沖縄の住民の感情も激しい反米感情に傾きました。その頂点のひとつが、コザ暴動事件でした。

「ハーフ」のサムがいじめに遭い、自身のアイデンティティに思い悩む姿を、沖縄の社会情勢と重ねながら考え、物語を綴りました。今回の絵本は、「混血児」、「合いの子」、「ハーフ」と呼ばれ、心に大きな重荷と傷を負ったサムの心情を描きたかったのです。

嘉納 英明(国際学部長)

<読後感>

『おきなわの少年 ぼくはサム』を読んだ。主人公のサム=おさむは、黒人の父と沖縄の母の間に生まれ、そのせいで「ハーフ」といじめられている。サムの悩みは自分自身が「何に属するのか」という悩みである。彼の悩みが深刻なのは、自身の身体的特徴である肌や髪に「ズレ」を見ているということである。巻末、サムはそうした悩みを両親に告白し、父から「みんなちがってあたりまえのことなんだ」という言葉をもらう。

本書は文を担当した嘉納英明が、小学生の時の同級生を思い起こして描いた話ということであるから、1970年代が舞台である。物語のなかにも1970年の「コザ事件」が描かれている。しかし、2025年に刊行される意義を強く感じる話であった。サムの苦しみは過去のものではないのである。多様性を認める流れと、暴力的な差別が並存している現代社会において、沖縄のサムの経験を知ることは重要な意味を持つ。サムに「みんなちがってあたりまえ」と助言ができたのは父であったが、現代社会においてはその役割をすべての人に担ってほしい。そうあらためて思わせてくれた作品であった。本書に英訳を付すことができていることはその意味で大きいと言える。

小嶋 洋輔(国際文化学科 教授)